Cuando el fuego despierta

La discreta revolución literaria de Stoner

Papi,

Este año he leído más que en mucho tiempo y en gran parte es gracias al amor por la lectura que heredé de ti. Me has recomendado buenos libros y ahora me toca a mí. Stoner es una novela discreta, serena y profundamente humana. Espero la disfrutes.

Mucho amor,

Amaya

Así llegó a mis manos esa "novela discreta", como un obsequio más en mi reciente cumpleaños veraniego —ya van muchos—, envuelta en afecto y memoria filial. Stoner, publicada por primera vez hace 60 años, había caído en el olvido durante décadas. Redescubierta en 2006 gracias a una reedición que apareció sin hacer ruido, casi de puntillas, como su protagonista, nada parecía augurar su resurrección. Hasta que la escritora francesa Anna Gavalda, conmovida por una reseña entusiasta, la leyó, se enamoró de su sobriedad y convenció a su editor de traducirla.

Desde entonces, emprendió un nuevo viaje. A partir de 2011, Stoner se convirtió en un fenómeno editorial en Europa, un secreto que los lectores compartían en voz baja, como si se tratara de una joya íntima, casi clandestina. En 2013, la cadena británica Waterstones la consagró como Libro del Año, sellando la redención póstuma de John Williams, un autor que había escrito una obra maestra sin estridencias, sin buscar laureles, y que terminó, por fin, donde merecía estar: en las manos asombradas de nuevos lectores.

El despertar

Un hombre escucha un poema y ya no vuelve a ser el mismo. No es una conversión damascena, tampoco una epifanía en la cima de una montaña o una pasión repentina. Apenas una voz —extraña, antigua, plena de imágenes— que se cuela por una grieta en su conciencia y, sin estruendo, lo transforma. Esa escena ocurre en Stoner. William Stoner, joven estudiante de agricultura en la Universidad de Missouri, asiste con desgano a un curso obligatorio de literatura inglesa. El profesor, Archer Sloane, recita un soneto de Shakespeare. Y algo ocurre, mínimo, callado, pero definitivo. Stoner dejará de estudiar la tierra. A partir de entonces, estudiará las palabras.

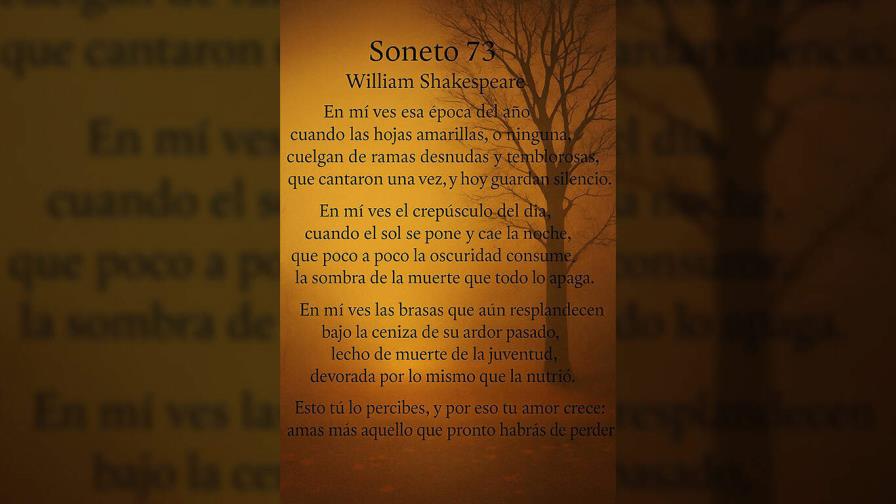

El poema que escucha —y que lo escucha a él— es el Soneto 73 de William Shakespeare, uno de los más melancólicos y reflexivos del ciclo. En catorce versos, el bardo despliega tres imágenes del desgaste inevitable: el otoño, el ocaso y las brasas que se extinguen. La vejez se insinúa. La muerte se asoma. Pero lo verdaderamente conmovedor del soneto no está en su lamento por el tiempo que se escapa, sino en su afirmación final:

"This thou perceiv´st, which makes thy love more strong, / To love that well which thou must leave ere long."

"Esto tú lo percibes, y por eso tu amor se vuelve más fuerte: amas con mayor intensidad aquello que pronto habrás de perder."

¿Cómo no rendirse ante la magia de Shakespeare en este canto a la fugacidad y al amor que crece en la antesala del fin? El hablante, ya en la vejez o en el umbral de la pérdida, se retrata entre árboles desnudos, luces declinantes y brasas moribundas. Y en los últimos versos —donde todo se condensa— sugiere que el conocimiento de la cercanía de la muerte vuelve más profundo el amor. Se ama más aquello que pronto dejará de ser.

Williams —ese escritor discreto, sin estridencias ni ambiciones de celebridad— convierte ese poema en umbral. Lo deja sonar, sin glosa ni interpretación. Ese gesto es, per se, profundamente literario al convocar una resonancia sin imponer un sentido. A través del soneto, Stoner se incorpora a una tradición. A una sensibilidad, más que a una escuela. Aquella que cree, como Shakespeare, que la vida se mide también en atmósferas. Que la tristeza no anula la belleza: la hace posible. Que el tiempo no destruye el amor, sino que lo depura y lo transforma en verdad.

Williams no cita el Soneto 73 como ornamento ni como guiño culto. Lo emplea como cimiento. El poema sostiene una experiencia e ilumina una idea. Es el fuego que da luz a toda la novela sin imponer su llama, sino completándola. Williams entendió —como pocos novelistas contemporáneos— que la literatura no se escribe en soledad. Es conversación, herencia, cadena de eslabones interminables.

Ese instante inaugural de Stoner, conmovido sin saber por qué, halla un eco profundo en la tradición hispánica: la Rima VII de Gustavo Adolfo Bécquer, poema que me atraviesa desde la adolescencia y que, desde entonces, ondea en mí como bandera íntima. En uno de los textos más célebres de su Libro de los gorriones —ese cuaderno extraviado y esencial—, Bécquer evoca un arpa olvidada en un rincón, cubierta de polvo, muda. Pero no muerta. En sus cuerdas duerme el alma musical, aguardando "la mano de nieve que sepa arrancarlas". El arpa se vuelve así emblema del genio dormido, del talento aún sin nombre, de la vocación secreta que late sin voz, pero respira —como el fuego en las brasas— a la espera de una chispa que la despierte.

"¡Cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma!,

y una voz, como Lázaro, espera que le diga: ¡Levántate y anda!"

El préstamo

Esa voz que llama a Lázaro es, en Stoner, el Soneto 73. Como el arpa de Bécquer, la vocación del joven estaba ahí, silente, ignorada incluso por él, hasta que una lectura, una cadencia, un timbre le dice: "Levántate y anda." No es un gesto de rebeldía, es una entrega.

Lo que Shakespeare escribe en verso, Williams lo encarna en prosa. El crepúsculo del soneto es también el tono de toda la novela. Stoner es un libro atardecido, escrito con la serenidad de quien ha comprendido que nada es eterno. Sin alardes, sin triunfos ruidosos, se aferra a una fidelidad: a una idea, a una vocación, a una forma de mirar. Como el amor del soneto, esa lealtad se fortalece en su propia fragilidad.

Williams elige el Soneto 73 como confidencia, como revelación. Al incluirlo, nos confiesa que ese poema también lo alcanzó. Que la literatura, cuando es verdadera, se transmite como una llama, no como un archivo. Se recibe. Se transforma. Se entrega.

Hay una emoción honda en esa escena de Stoner. La verdad eclipsa todo asomo de dramatismo. Cuántas veces una vida se define por un instante anodino: una lectura, una clase, una frase que se nos queda sin saber por qué. Y sin embargo, permanece. Y se vuelve norte. Williams intuyó que esos pequeños sacudones, ausentes de las biografías oficiales, son los que de verdad nos modelan. La elección de Shakespeare es esencial. El Soneto 73 habla del otoño del cuerpo y del amor que resiste, pero habla también del poder de las palabras para despertar un alma dormida.

Stoner no es menos Williams por apoyarse en Shakespeare. Es más. Porque entiende que su historia necesita esa música antigua para decir lo que, de otro modo, quedaría apenas susurrado.

Toda literatura verdadera es una conversación entre épocas, un tejido de voces. Los libros se escriben con ecos, con sombras, con herencias, nunca desde el vacío. Los grandes escritores no ocultan sus deudas. Las celebran. Las incorporan. Las hacen respirar. El espacio al Soneto 73 es una invocación. Al hacerla, Williams confiere a su novela otra dimensión. Deja de ser la historia de un profesor gris en el Medio Oeste americano para convertirse en la memoria de alguien que, como nosotros, fue tocado por una voz lejana y decidió seguirla.

Stoner es, al final, un canto de lirismo sobresaliente. A una vida discreta. A un amor difícil. A una pasión silenciosa por las palabras. El Soneto 73 es su piedra de toque. Porque esa llama que se apaga —la de Shakespeare, la de Stoner, la nuestra— no desaparece del todo. Si alguien la mira, si alguien la nombra, si alguien la ama, entonces persiste. Como el arpa de Bécquer. Como el genio dormido. Como la literatura misma.

Aníbal de Castro

Aníbal de Castro