Alicante, invierno de libertad

Cuando el sol y la libertad coincidieron en un mismo amanecer español

Vivía en Inglaterra y necesitaba sol. Llevaba meses soportando la lluvia, los trenes grises, el olor a humedad que se pegaba a la ropa y al ánimo. Una noche vi A Touch of Class y entendí que huir podía ser una forma de lucidez. En la película, Glenda Jackson y George Segal escapaban de la moral británica hacia Marbella, buscando calor, complicidad y anonimato. If we´re going to sin, let´s do it under the sun, decía ella. No buscaba pecar; buscaba recordar cómo se siente la luz. Y así, en un diciembre de la década de los años 70, tomé un vuelo barato desde Gatwick rumbo a Alicante, una ciudad que aún no se sabía libre, pero ya empezaba a parecerlo.

Aquel levante de ensoñación

En aquellos años, los chárteres británicos hacia el Mediterráneo eran una tabla de salvación. Bastaban cuatro horas para pasar de la niebla al cielo azul. Benidorm, a pocos kilómetros, se había convertido en un imán para los ingleses: sol garantizado, hoteles altos, playas sin invierno. Llegar a Alicante era entrar en un cuadro luminoso después de haber vivido demasiado tiempo en blanco y negro.

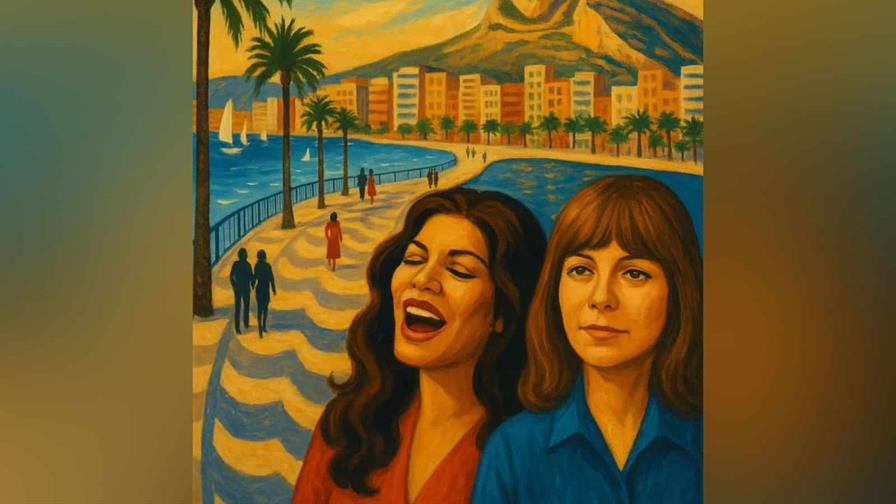

La ciudad tenía un aire tibio, desordenado y alegre. España salía de su largo invierno político luego de la muerte del dictador Francisco Franco. Las calles olían a sal y esperanza. En los cafés la gente hablaba de política con el entusiasmo de quien recupera la voz; en las terrazas las carcajadas parecían recién estrenadas. La radio repetía, una y otra vez, la voz caribeña de Ángela Carrasco. Cantaba "Ahora o nunca" como si se lo susurrara al país entero. Y en las gramolas convivía con Mari Trini, esa voz grave que decía verdades en voz baja: "¿Quién?", "Te amaré, te amo y te querré". Dos acentos femeninos que marcaban el ritmo emocional de una España que aprendía a sentir sin permiso.

Alicante olía a arroz recién hecho. Los camareros servían paellas como si repartieran el sol en platos hondos. Cada arroz tenía su carácter: con bogavante, con conejo, con verduras; y siempre ese socarrat tostado que los locales defendían como un acto de fe. En las pastelerías, el turrón de Jijona impregnaba el aire de almendra y miel. Era diciembre, y entre las luces navideñas y el vino blanco, la ciudad parecía reconciliarse con la alegría. España estaba aprendiendo a disfrutar sin pedir perdón.

En la sala del destape

En los cines se proyectaba Portero de medianoche, la película de Liliana Cavani prohibida durante años. Verla era cruzar una frontera moral. El público salía turbado, fascinado, consciente de que algo había cambiado. Y en los quioscos se hablaba de El último tango en París, el mito de lo prohibido, que pronto llegaría. El destape no consistía solo en mostrar el cuerpo. Era un país desnudándose del miedo.

Yo caminaba por la ciudad tratando de entender ese renacimiento. Aquel invierno tenía un ruido distinto, más humano, más cálido. Un día decidí acercarme a la vieja cárcel donde murió Miguel Hernández. No entré; solo la rodeé. El cielo tenía el tono apagado de la memoria. Entre aquellos muros húmedos el poeta se había extinguido con hambre y esperanza. Y en esa misma prisión, unos pocos años atrás, habían fusilado a José Antonio Primo de Rivera. Dos destinos opuestos unidos por la piedra. Aquella coincidencia, en 1977, aún pesaba sobre Alicante, tragedia y redención compartiendo el mismo suelo.

Pero a pocos metros la vida seguía. En los bares del centro, emigrantes retornados de Alemania conversaban con jóvenes que soñaban con marcharse a Londres. En la radio, Ángela Carrasco cantaba nuevamente, esta vez "No sé cómo amarle", y cada esquina parecía un pequeño teatro. España podía, al fin, sentir en público.

Canciones que rezumaban libertad

Mientras el país exploraba la libertad del cuerpo, Mari Trini practicaba otra más exigente. Era la libertad del alma. Su voz provocaba. No, iluminaba. En una España que se debatía entre el pudor antiguo y la fiebre del destape, ella eligió la introspección. No necesitó quitarse la ropa sino que le bastó una canción. Su vida sentimental, envuelta en discreción, alimentaba rumores nunca confirmados. Esa ambigüedad era, en sí misma, una afirmación: no me definan. En "Yo no soy esa" había anticipado su manifiesto: "Yo no soy esa que tú te imaginas...". Se adelantó a su tiempo. Mientras unos confundían libertad con exhibicionismo, Mari Trini proponía una emancipación más profunda, la del derecho a no explicarse.

Alicante tenía entonces una belleza sobria. Desde el puerto se veía el Castillo de Santa Bárbara; más atrás, el Tossal y su Castillo de San Fernando. Y abajo, la prisión que recordaba las heridas de la historia. Entre esas tres alturas —el poder, la defensa y la culpa— se dibujaba la geografía moral de la España que despertaba. Las piedras hablaban del pasado; las voces femeninas del dial anunciaban el futuro.

Por las noches, la ciudad tenía un brillo cálido. En el puerto, los turistas ingleses bebían cerveza sin parar mirando el mar; los españoles, vino blanco y conversación. En los bares del casco antiguo, los debates sobre la amnistía y la Constitución se mezclaban con los estribillos de Ángela y los susurros de Mari Trini. Era como si la música enseñara a conjugar el verbo vivir. La libertad todavía era un experimento, pero empezaba a oler bien.

Los periódicos celebraban los Pactos de la Moncloa y el destape con el mismo entusiasmo, como si todo perteneciera al mismo nacimiento. En los cines se comentaba a Charlotte Rampling; en las terrazas, los turistas brindaban por el sol; en los hogares, las mujeres escuchaban a Mari Trini con una complicidad nueva. Esas letras susurradas eran un espejo íntimo para quienes no encontraban reflejo en el ruido exterior.

Aquel invierno era un rito de paso. España se abría al mundo, y el mundo respondía con aviones llenos de turistas, películas antes prohibidas y canciones que enseñaban a sentir. Alicante era un punto de encuentro entre las libertades del exterior, de los cuerpos al sol; y la interior, de las almas que por fin podían nombrar sus deseos.

Recuerdo una tarde en que me senté frente al puerto, pedí una copa de vino blanco y un arroz con bogavante. El camarero sonrió: "Así se cura el invierno". Tenía razón. El Mediterráneo lo curaba todo, la melancolía, la censura, el frío.

Con el año nuevo llegaron los primeros borradores de la Constitución de 1978. En Madrid se debatían libertades que España no había pronunciado en cuarenta años: expresión, igualdad, asociación. En Alicante, esas discusiones convivían con las voces de Ángela y Mari Trini en las terrazas y las velloneras. El país empezaba a creer en sí mismo, y la música acompañaba ese despertar.

Hoy entiendo que no viajé solo en busca de sol. Viajé a un país que respiraba por primera vez. A una música que explicaba la libertad mejor que cualquier discurso. A un tiempo en que dos voces femeninas enseñaban a amar sin miedo. A una ciudad que, entre paellas humeantes y turrones de Jijona, celebraba la alegría más elemental, la de vivir sin permiso.

Aquel invierno fue, más que una estación, un amanecer. Y todavía hoy, cuando escucho a Ángela Carrasco o a Mari Trini, siento que regreso a Alicante, a ese puerto donde el Mediterráneo curaba el alma, a ese instante en que la libertad empezaba a aprender su propio nombre.

Aníbal de Castro

Aníbal de Castro